腰が痛い…それ、実は股関節が原因かも?

「腰が痛い…」そんな経験はありませんか?実はその腰痛、股関節の動きが影響しているかもしれません。

腰痛の原因はさまざまですが、股関節の動きが制限されると、腰に余計な負担がかかりやすくなります。

本記事では、腰痛と股関節の関係について詳しく解説し、改善のためのエクササイズをご紹介します。

目次

腰と股関節の関係とは?

腰と股関節は骨盤を介して隣接する関節であり、股関節の動きが悪くなると腰に余計な負担がかかります。

股関節は体の中心に位置し、構造上も自由度が高い関節であり、可動域も広いです。そのため、日常生活やスポーツ場面でも股関節は重要な役割を果たしております。

しかし、股関節が硬くなると、その動きを補うために腰が過剰に動き、腰痛の原因となるのです。

例えば、

- 前かがみで腰が痛い → 股関節の前屈が硬いと、腰を余計に曲げ負担がかかる。

- 身体を捻じると腰が痛い → 股関節の回旋角度が低下すると、腰を過剰に捻じり負担が集中する。

このように、腰椎は股関節の動きをカバーする役割もありますが、腰椎への負荷集中は腰痛の原因となります。

言い換えれば、股関節をしっかり動かせていると腰痛が生じにくいということになります。

そのため、股関節の柔軟性や機能を高めることが、腰痛の予防や改善につながります。

腰痛予防のカギとなる筋肉は?

腰痛を予防するためには、股関節周りの筋肉が適切に使えることが重要です。特に、次の筋肉がカギとなります。

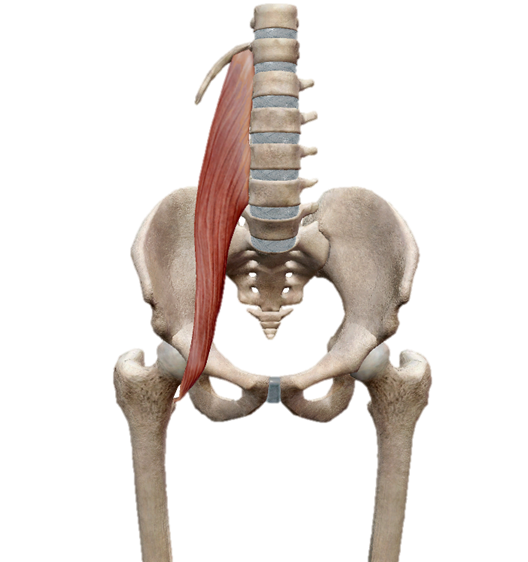

大腰筋(だいようきん):上半身と下半身をつなぐ下部体幹の深層にある筋肉になります。股関節を曲げる運動に作用するため、股関節の深部にあると思っている方もいらっしゃいますが、実際は12番目の胸椎から大腿骨の骨頭に付着しております。

そのため、腰椎を安定させる作用もあります。大腰筋が使えていると腿を上げても姿勢が崩れにくくなります。

日常生活でも立ち上がりや屈むなど股関節が曲がる動作で大腰筋が使えると腰痛が軽減します。

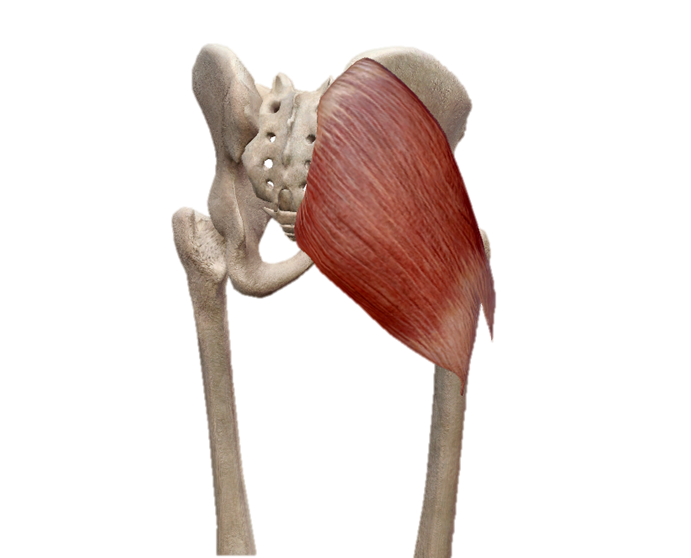

大殿筋(だいでんきん):お尻の表層の筋肉で、脚を後方へ引く動作(股関節伸展)や骨盤を安定させる役割があります。

大殿筋の伸張性が低下すると股関節が曲がりにくくなったり、股関節を開きにくくなったりします。

また、大殿筋が使えていないと体幹を後方に倒す独特の歩き方(大殿筋歩行)や姿勢を呈し、腰に負担がかかりやすくなります。

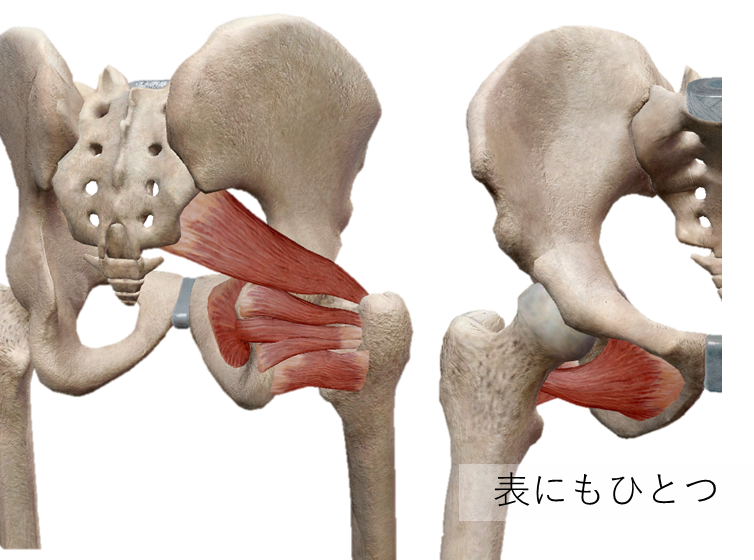

股関節の深層外旋六筋:股関節の深部(大殿筋の深層)にある筋肉で、梨状筋、内閉鎖筋、上双子筋、下双子筋、大腿方形筋、外閉鎖筋の6つの筋肉に総称になります。

あぐらをかく動きや膝を伸ばした状態でつま先を外に向ける運動に関与しています。また、骨盤と大腿骨を繋いでいるため、骨盤に大腿骨を引きつけて股関節を安定させる役割もあります。

外旋六筋が機能していると股関節を綺麗に捻じれたり、股関節が安定するため、身体を捻じるような動きの際に、腰の負担が軽減します。

これらの筋肉を適切に鍛えることで、股関節の動きを改善し、腰痛のリスクを減らすことができます。

腰痛の種類とチェック方法

腰痛にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる原因があります。以下の動作による腰痛の分類とチェック方法を確認し、自分の腰痛のタイプをチェックしましょう。

伸展型腰痛

体を反った際に生じる腰痛です。

チェックいただくポイントは股関節が反れているかがポイントです。

※腰痛や胸椎が硬い場合も腰痛が生じる場合があります。

屈曲型腰痛

前屈した際に生じる腰痛です。

伸展型同様に股関節を中心とし身体全体で前屈出来ているかがポイントになります。

回旋型腰痛

体を捻じった際に生じる腰痛です。

回旋の方向によって痛みの部位が異なる場合や一定の方向のみで腰痛が生じる場合など痛みの再現が難しいことが多いです。

これは、回旋時に骨盤の動きや体幹の動きが合わさせることで変わってしまいます。

そのため、チェックの際は骨盤の傾きや肩のラインなどを一定に保つようにします。

骨盤の傾きや肩のラインが整のうだけで痛みが消失する方もいらっしゃいます。

その状態で左右対称に回旋できているかをチェックします。

腰痛を予防する股関節のストレッチ・エクササイズ

腰痛を予防・改善するためには、股関節の柔軟性と筋力を高めることが重要です。以下のエクササイズを実践してみましょう。

1.股関節伸展ストレッチ(大腰筋を覚醒させる!)

難易度☆

立った状態で片脚を後に伸ばします。

この時、体幹は起こしたままにします。

難易度☆☆

立った状態で片膝を曲げます。

足首を持って踵をお尻に近づけます

難易度☆☆☆

片脚を後に伸ばし、姿勢を低くします。

伸ばした側の膝を床につけます。

上半身をなるべく起こすようにして、鼠経を床に近づけるように動かします。

これらのストレッチで股関節伸展の可動域が向上し、前傾姿勢が軽減することで腰の負担も軽減します。特に伸展型腰痛で股関節伸展が乏しい方にはオススメのストレッチになります。

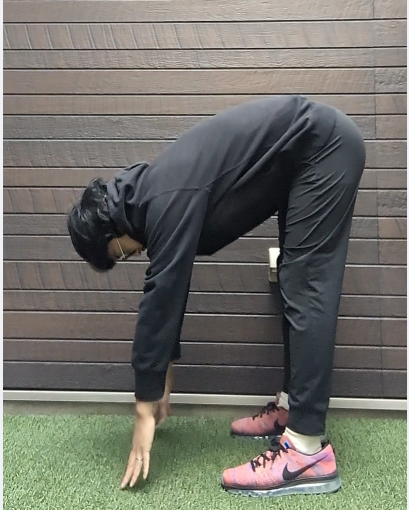

2.鼠径部意識のストレッチ

通常、股関節のストレッチは「つま先に手が届くまで!」といった習慣があるかと思います。しかし、股関節を使えるようにするためのストレッチは鼠経部を意識することが大切です。

動画の前半は通常の股関節屈曲ストレッチですが、後半(10秒あたり)からは鼠経部を意識したストレッチを実施しています。

ご覧いただくと違いに気付かれる方もいると思いますが、鼠経を意識すると背筋が伸びた状態でストレッチができます。背筋が伸びることで腰の負担が少ない動きとなりますので、是非試してみてください!

3.股関節外旋筋エクササイズ

開脚した状態でつま先を内と外に交互に動かします。

開脚した状態でつま先を内と外に交互に動かします。

片脚で立ち、上半身を前に倒しながら、脚を後ろに上げます。

軸足の股関節で骨盤を開いてゆっくり戻します。

初動が上半身からとならないように気をつけてください。

外旋筋を鍛えることで股関節が安定し、いろんな動きがスムーズになります。特に、身体を捻じる動作や方向転換など回転を伴う動きの際に腰の負担が軽減します。

まとめ

腰痛の原因はさまざまですが、股関節の柔軟性や筋力を高めることで、腰への負担を軽減できます。特に腸腰筋や大殿筋を意識したストレッチやエクササイズを取り入れることで、腰痛の予防・改善が期待できます。

毎日少しずつ取り組み、快適な動作を目指しましょう!

PS,厚生労働省でも職場の腰痛予防の啓蒙活動をされており、いろんな事例が報告されておりますので参考に資料を添付しておきます。

・腰痛の防止のために(厚生労働省 平成 6年 9月)

・腰痛を防ぐ職場の事例集(厚生労働省 令和5年3月)